L’atomo esiste e quali prove abbiamo ?

Nella sua semplicità la domanda è davvero sottile e tra le righe di un’apparente banalità nasconde difficoltà tecniche e concettuali tutt’altro che secondarie.

Un grande complimento all’autore della risposta su Quora in italiano Roberto Weitnauer, Dottore Ingegnere (Politecnico Milano 1984), che mi sento di voler riportare, per la chiarezza e semplicità con la quale riesce a trattare un argomento tutt’altro che semplice.

Nella sua semplicità la domanda è davvero sottile e tra le righe di un’apparente banalità nasconde difficoltà tecniche e concettuali tutt’altro che secondarie. A essere del tutto sinceri, non abbiamo una prova diretta dell’esitenza degli atomi. Abbiamo però un cumulo di prove indirette date dai collisionatori che rendono indiscutibile la loro struttura interna: si giudica sostanzialmente dalla rilevazione dei ‘pezzi rotti’. Una prova diretta, specie per il largo pubblico, sarebbe sostanzialmente una fotografia di un atomo e della sua struttura interna. Questa tipo d’immagine articolata ancora non è in nostro possesso. Attenzione ai divulgatori di serie C che vi illustrano una figura colorata e poi vi dicono: “Signore e signori, ecco a voi la prima foto di un atomo!”.

Intanto, bisogna intendersi bene sul concetto di ‘prova’. Conviene dare qualche cenno sull’evoluzione dell’idea di atomo per non prendere abbagli. Una risposta secca alla domanda secca che è stata posta non avrebbe molto senso. Infatti, nella storia della scienza le ‘prove’ raramente sono risposte secche a domande secche. Avviene piuttosto che una serie di domande e risposte si succedano nel corso del tempo, al maturare dei concetti e delle evidenze sperimentali. Si tratta di un classico procedimento per affinamenti progressivi. Così è successo per gli atomi.

Quello che riporto qui sotto è un po’ lungo, ma credo che sia semplice e che restituisca un quadro d’insieme ottimale per capire quanto richiesto, al di là delle risposte ‘secche’. Se si ha la pazienza di leggere si vedrà alla fine in cosa consista effettivamente un atomo e perché sia così com’è. Non mancheranno immagini, con tutti i ‘se’ e i ‘ma’ che bisognerebbe conoscere per non farsi prendere in giro.

L’idea di atomo è molto antica e risale a Democrito di Abdera, straordinario filosofo naturale del V secolo a.C., forse uno dei più grandi pensatori dell’intera storia della scienza. Sua è la definizione del termine ‘atomo’ che significa letteralmente ‘non divisibile’. L’atomo democriteo doveva essere un corpuscolo monolitico e la realtà doveva derivare da un gioco di atomi connotati da differenti qualità che si combinavano dinamicamente e meccanicamente tra loro. Un’idea geniale, ma che, ovviamente, non era che una speculazione ai quei tempi impossibile da controllare sperimentalmente.

Questa antica e profonda concezione venne purtroppo abbandonata abbastanza presto nella storia della filosofia naturale (salvo alcune sporadiche riprese), schiacciata soprattutto dalla dottrina di Aristotele che poco concedeva alla visione di un universo meccanicistico. Tornò a stimolare l’interesse degli scienziati solo attorno al XIX secolo. Formulando la congettura che esistessero particelle microscopiche capaci di interagire tra loro, molti processi chimici, ma anche fisici, potevano essere inquadrati in un’ottica decisamente più chiara e promettente. Alcuni pensatori iniziarono a speculare in quella direzione. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma si potrebbe dire: ‘fuochino’.

Uno dei primi successi di questo approccio, verso la fine del XIX secolo, è riscontrabile nella potenza di una classificazione degli atomi effettuata in base ai loro tratti chimici salienti, quelli sistematicamente rilevabili dagli esperimenti compiuti in laboratorio. Per la prima volta osservazioni condotte nel macrocosmo trovavano un riscontro alquanto preciso in una caratterizzazione di natura microscopica e, perciò, invisibile. Questo straordinario risultato va attribuito allo studioso russo Mendeleev, la cui ordinata tabella (multidimensionale), la Tavola periodica degli elementi, è universalmente conosciuta, anche in ambito scolastico, e risulta per moltissimi versi ancora oggi valida. La tavola di Mendeleev non costituiva però ancora una prova diretta dell’esistenza degli atomi.

Poco dopo il lavoro di Mendeleev i coniugi Curie (lei di origine polacca, lui parigino) scoprirono il fenomeno della radioattività. I due osservarono qualcosa di davvero sorprendente: le caratteristiche chimiche di un atomo potevano trasformarsi in quelle di un altro atomo! Una sorta di magia, si potrebbe quasi dire. Tipico era in questo ambito il comportamento del radio. Ma c’era un’altra incredibile implicazione: la trasformazione era accompagnata dall’emissione di particelle cariche, positive e negative! Le chiamarono ‘alfa’ e ‘beta’. Ciò giustificava il nome ‘radio’ attribuito a una sorgente che, appunto, emetteva, anche se non era rock & roll. L’ipotesi dell’atomo diventava la più verosimile, a meno di non ammettere che quelle particelle fossero fiondate nello spazio da un Davide nascosto nel nulla. L’evidenza mostrava infatti letteralmente che l’atomo perdeva dei pezzi e li sparava fuori come corpuscoli energetici. Se non era un corpo a fare questo, cosa mai poteva essere? Così, qualunque fosse la struttura dell’atomo, questo doveva essere composito, cioè fatto di parti (implicazione che Democrito non contemplava).

Gli esperimenti dei Curie avevano messo in mostra qualcosa di molto importante: i ‘pezzi’ di un atomo potevano modificare le sue proprietà chimiche. Ciò significava che una reazione chimica comportasse per qualche verso il trasferimento di pezzi, ossia uno scambio materiale ed energetico. Forse, non si trattava proprio dei corpuscoli sparacchiati e rilevati nel decadimento radioattivo, ma comunque dovevano essere coinvolte delle porzioni di materia, eventualmente materia elettricamente carica, come le particelle alfa e beta. Occorreva a questo punto chiedersi di che razza di componenti fosse mai costituito questo benedetto atomo, ancora relegato nei meandri oscuri del microcosmo.

Poco dopo i Curie, la risposta non si fece attendere. Il fisico britannico Thomson aveva avuto modo di rilevare di nuovo qualcosa di sensazionale e fino a quel punto sconosciuto. Egli constatò infatti con i suoi tubi catodici (sì, oggetti del tutto simili a quelli pesanti che componevano i televisori sino a un paio di decenni fa) che dal materiale in istudio poteva provenire un altro tipo di corpuscolo. La grande novità è che questa volta lo sparacchiamento direzionale vedeva coinvolte particelle più grandi e caricate esclusivamente in negativo! Stiamo parlando degli elettroni. Le manifestazioni fisiche erano così pregnanti che l’inglese si convinse al di là di ogni dubbio dell’esistenza degli atomi e ne propose finalmente un modello, più o meno il primo che avesse qualche consistenza scientifica. Ben nota è la sua concezione dell’atomo inteso come una specie di panettone in cui gli elettroni erano immersi a mo’ di canditi. Era quello un primo tentativo e rispecchiava un’ispirazione più da pasticcere che da fisico, ma solo se la si considera con il senno di poi.

Arriviamo così al 1911, anno memorabile in cui non solo si ebbe il primo presidente della Repubblica cinese, ma in cui ulteriori esperimenti di radioattività condussero Rutherford a una concezione molto potente a proposito della misteriosa sorgente che sparava le particelle verso l’esterno. Il fisico neozelandese osservò che i proiettili alfa (osservati anche dai Curie) quasi sempre attraversavano una sottilissima lamina d’oro, ma molto raramente capitava che ne venissero rimbalzati come palline da ping-pong. Cosa poteva mai significare quella bizzarra risultanza sperimentale? Bé, la cosa più intelligente che si poteva inferire era che la struttura della lamina fosse formata per lo più da vuoto che poteva tranquillamente essere attraversato dalle particelle alfa. Qua e là doveva però per forza esserci qualcosa contro cui le particelle cariche alfa rimbalzavano all’indietro.

Questa considerazione stimolò Rutherford nel tracciamento del secondo modello dell’atomo nella storia della scienza moderna. Egli si figurò una sorta di sistema planetario in miniatura. Immaginò cioè un nucleo interno caricato positivamente e circondato dagli elettroni negativi che gli ruotavano attorno come piccoli satelliti. I rimbalzi erano dovuti alla rara incidenza delle particelle alfa contro il sole centrale positivo. Ma come mai le particelle non finivano sugli elettroni? Anche qui la spiegazione si pose come del tutto razionale ed era questa: gli elettroni erano piccolissimi rispetto al nucleo, ma soprattutto orbitavano in spazi straordinariamente vasti rispetto alle dimensioni del nucleo! Rutherford diede anche qualche misura dei vari ingombri.

Il modello di Rutherford fu una vera e propria rivoluzione copernicana per i fisici del microcosmo. Risultava che gli atomi erano composti quasi integralmente da spazio vuoto! Questa interpretazione risultò vincente e poté spiegare un mucchio di cose. Essa non era però perfetta; sussisteva un problema non da poco. Sappiamo bene dalla meccanica che un corpo che orbiti, quale la Terra intorno al Sole, subisce un’accelerazione centripeta. Infatti il Sole attira il globo con la gravità. Nel modello la stessa cosa faceva il nucleo positivo nei confronti degli elettroni negativi, laddove l’interazione era naturalmente di tipo elettrico.

Già, ma le leggi dell’elettrodinamica (compendiate meravigliosamente dallo scozzese Maxwell), a quel tempo già mature, richiedevano che una carica accelerata (cioè che varia la propria velocità in modulo o in direzione) emettesse radiazione elettromagnetica. Questo avrebbe sottratto energia agli elettroni orbitanti che sarebbero così stati destinati a spiraleggiare verso il nucleo. La caduta degli elettroni avrebbe decretato l’estrema instabilità degli atomi. Questo, però, non succedeva: non sussisteva alcuna evidenza che la materia risultasse localmente squilibrata. Il modello era potente, ma accusava una pecca grossolana. Come correggere? Madre Natura non ama essere svestita tutta in una volta; un bel po’ di biancheria se la tiene sempre, a mo’ di guscio di cipolla. Però, è sempre ugualmente sexy, per così dire. Anzi, lo è proprio per questo.

Qualche anno dopo questi precoci rovelli il danese Bohr propose un aggiustamento del modello di Rutherford. Egli stabilì che gli elettroni orbitassero in spazi ‘quantizzati’. Cosa significava questa curiosissima imposizione? In sostanza, il danese arguì che l’energia di un’orbita elettronica non potesse modificarsi progressivamente, come nel caso della meccanica classica. Così, non poteva accadere che un elettrone iniziasse a perdere ‘un poco’ di energia e iniziasse a calare gradualmente verso il nucleo. Intendiamoci, secondo Bohr un elettrone poteva benissimo perdere energia e saltare verso un’orbita più prossima al nucleo, ma – ecco il punto – avrebbe dovuto farlo necessariamente con un salto improvviso, qualora sufficentemente depauperato per farlo.

Tutto ciò era come dire che occorreva una perdita di energia minima non ulteriormente riducibile, diciamo un ‘quanto’ di energia, affinché esso abbandonasse il suo spazio e si collocasse in uno più interno. In quel caso ci sarebbe stata sì un’emissione elettromagnetica; essa sarebbe stata energeticamante equivalente al ‘quanto’ energetico perso nel salto: quello che perdeva l’elettrone se ne andava in radiazione. Valeva anche il discorso inverso: un’aggiunta di almeno un ‘quanto’ di energia a un elettrone poteva farlo salire di colpo da uno spazio interno verso uno più esterno dell’atomo. Insomma, per Bohr gli spazi elettronici erano come gradini di una scala. Ogni gradino corrispondeva a un salto energetico minimo non ulteriormente riducibile. Finché l’elettrone se ne stava nel suo spazio, non poteva emettere radiazione, come invece prevedeva l’elettrodinamica classica.

Era una spiegazione coerente. Ma era arbitraria? Come mai Bohr fece congetture tanto bislacche? Da dove veniva quest’idea inusuale dell’energia distribuita in pacchetti discontinui di quanti, invece che con continuità, come da sempre si era pensato in seno alla fisica tutta? A questo punto non lo si può sottacere: tutto andava riferito ai primi passi della ‘fisica quantistica’. A cominciare da alcuni esperimenti condotti sulla radiazione (del cosiddetto ‘corpo nero’), gli scienziati si erano accorti della suddetta circostanza, cioè dell’esistenza di ‘quanti’ energetici, per quanto essi fossero decisamante anti-intuitivi e contrari a tutte le esperienze. Già, ma chi ha detto che Madre Natura debba per forza venire incontro alle nostre aspettative?

Attorno a quegli anni venne in effetti scoperto (per caso, come spesso accade) un segreto di natura mai prima rilevato: l’azione fisica si compone di enti irriducibili, di pacchetti che sono come le perle di una collana. In fisica l’azione è data dal prodotto dell’energia per un tempo. In ogni fenomeno o processo fisico si ha uno scambio di energia in determinati intervalli di tempo; energia che viaggia e che si sposta da una parte all’altra (come avviene tipicamente con le onde elettromagnetiche). Ma ecco il fatto bizzarro: andando sempre più verso trasferimenti piccoli, si scopre che esiste una soglia minima per l’azione. A quel livello irremovibile se si riduce una delle due grandezze deve aumentare l’altra: se diminuisce il tempo con cui si trasferisce l’energia, allora deve aumentare l’energia stessa, viceversa se diminuisce l’energia deve aumentare il tempo. Il concetto qui rilevante è: ‘quanto d’azione’.

Consideriamo che un quanto d’azione può trasportare qualunque ammontare di energia. Per esempio, i quanti della radiazione elettromagnetica sono trasportati dai fotoni. Ognuno di essi veicola nello spazio azione e quindi energia. Ebbene, un fotone ha un’energia che può assumere qualunque valore e che dipende dalla sua frequenza (più corretto sarebbe dire ‘frequenza media’). Già, perché un fotone è una specie di vibrazione che si trasferisce nello spazio. Il fatto però è che noi parlavamo di ‘quanto d’energia’ e non di ‘quanto d’azione’ con riferimento agli elettroni di un’atomo. Dove sta la differenza? Come si accennava, non è difficile capire che a un quanto d’azione corrisponde un quanto di energia. Nel caso degli elettroni si può vedere che, quando essi compiono un salto verso l’interno, emettono una frequenza elettromagnetica caratteristica. Questo fissa l’energia che separa uno spazio orbitale da un altro. Ecco perché possiamo parlare di ‘quanti di energia’. Ricordiamo dunque: o passa almno un quanto o non passa nulla, non c’è via di mezzo.

Ora, attenzione, la circostanza che le frequenze dei fotoni siano tipiche dipende a sua volta dalle frequenze degli elettroni. Eh, sì, anche gli elettroni hanno una frequenza! Essi sono particelle-onde vibranti, proprio come i fotoni. Tuttavia, i fotoni non sono materia e trasportano interazioni, mentre gli elettroni sono piccole masse dotate di carica. Che mondo strano! Come mai gli elettroni vibrano come degli ossessi? Non avevamo detto che sono dei corpuscoli che orbitano attorno al nucleo? Bé, a ben vedere abbiamo infine capito che non è proprio così. La fisica quantistica ci illustra che essi si comportano come se fossero un’onda di materia (carica) distribuita nello spazio orbitale, un po’ come capita all’onda armonica della corda di una chitarra che si assesta con ordine lungo l’estensione della corda stessa tra gli ancoraggi. La differenza è che l’onda elettronica si chiude su sé stessa, appunto intorno al nucleo atomico! L’onda associata agli elettroni (e di qualunque particella elementare) è esprimibile attraverso un’equazione che è passata alla storia nella fisica moderna: la funzione d’onda di Schrödinger (questi era un fisico austriaco).

Siccome le stranezze non finiscono mai nella teoria dei quanti, risulta che l’equazione d’onda rappresenta delle (densità di) probabilità! Che accidenti significa? In sostanza, l’onda è una funzione matematica associata a un elettrone che ci dice quale sia la probabilità di trovare l’elettrone in un certo punto dello spazio (intorno al nucleo)! Questa incredibile caratterizzazione (interpretazione di Copenaghen) è stata dimostrata innumerevoli volte e costituisce il ponte logico più solido per conciliare il concetto di particella col concetto di onda ad essa associata. Abbiamo con ciò passato la parte più ostica della storia dell’atomo. Proseguiamo per le ultime fasi.

S’intuisce in definitiva che non ha più senso la visione classica che interpretava gli elettroni come corpuscoli ben definiti e localizzabili. In fondo, sia ben chiaro, cosa sia effettivamente un elettrone (o un’altra particella elementare) non lo sa proprio nessuno, eccettuato il Buon Dio. Potrebbe essere un punto di materia, vai a sapere. Sappiamo solo (in determinate condizioni al contorno) quali siano le probabilità che esso ha di interagire e di essere individuato attraverso il suo vestito esteriore: la funzione d’onda che ci parla di probabilità. Ma non è che quando esso viene localizzato lo vediamo nella sua essenza. Vediamo solo cosa fa, cioè quali energie mette in gioco con le particelle mandategli contro per scovarlo. L’elettrone nudo e crudo è invisibile.

Stando però così le cose, non dobbiamo aspettarci che gli elettroni intorno a un nucleo atomico siano rilevabili come pianetini, dovrebbe ormai essere chiaro. Non dobbiamo nemmeno aspettarci di vedere un’onda materiale, dato che quella di Schrödinger è la rappresentazione matematica di una distribuzione di probabilità. Cosa aspettarci, allora? Semplice: dobbiamo ritenere che gli elettroni (qualunque cosa essi siano) lascino qui e là una traccia della loro presenza. Qui e là come? Bé, lo abbiamo detto: saranno rilevati più spesso dove risulta più probabile rilevarli e cioè nelle orbite quantizzate di Bohr e secondo la funzione di Schrödinger.

Tutto ciò spiega perché oggi i fisici non parlino più da lungo tempo di orbite elettroniche, ma di nubi elettroniche. Una nube elettronica è la zona di spazio attorno al nucleo atomico dov’è più probabile che gli elettroni, nelle varie regioni quantizzate, lascino una traccia della loro presenza. Fanno questo attraverso uno scambio di energia, tipicamente con dei fotoni. Per esempio, se spariamo un fotone di opportuna frequenza (energia) contro una nube elettronica, possiamo attenderci che in un certo punto di quello spazio l’elettrone l’assorba e salti al livello superiore quantizzato. Viceversa, quando un elettrone scende a un livello inferiore emetterà un fotone, cioè un quanto energetico, di determinata frequenza. Ai nostri occhi (a quelli dello strumento di misura fotonica) la scomparsa o la comparsa di un fotone in un punto è il segnale della presenza dell’elettrone in quel punto.

In realtà, il ‘punto’ che rileviamo corrisponde a un risultato un po’ incerto. Come mai? Perché misurare un elettrone significa interagire con esso, disturbandolo con almeno un quanto energetico. Non vediamo quindi una realtà immacolata, bensì una condizione alterata dal nostre stesso atto di misurazione (principio di Heisenberg). Nel nostro caso, non si tratta però di un dramma. Quello che infatti c’interessa a questo punto è poter considerare la distribuzione delle tracce lasciate dagli elettroni nei loro spazi quantizzati. Anche perché negli anni ‘30 furono scoperte le componenti del nucleo interno: protoni e neutroni, strettamente addensati e tenuti insieme da forze estreme (che incollano anche i protoni positivi che, altrimenti, si respingerebbero).

Oggi sappiamo che quasi tutta la chimica può essere ricondotta alla fisica dello scambio o della condivisione di elettroni tra due o più atomi. Sappiamo che gli atomi si possono rompere proiettando contro di essi altre particelle e che i pezzi risultanti sono proprio elettroni, protoni neutroni. Non solo, sappiamo anche, sempre tramite collisioni, come si compongano i neutroni e protoni (quark). E sappiamo che ogni particella ha delle caratteristiche che sono perfettamente coerenti con la struttura degli atomi in termini di nucleo e di nubi elettroniche circostanti. Sappiamo quali ruoli giochino le forze atomiche (interazione forte, interazione debole, interazione elettromagnetica) nel mantenere insieme questa struttura composita. Sappiamo quando la struttura è salda e quando invece è più instabile. Sappiamo, quando si modifica, come si modifichi e perché. Gli atomi esistono, non c’è dubbio alcuno. Dubitarne sarebbe come pensare che la Terra sia piatta.

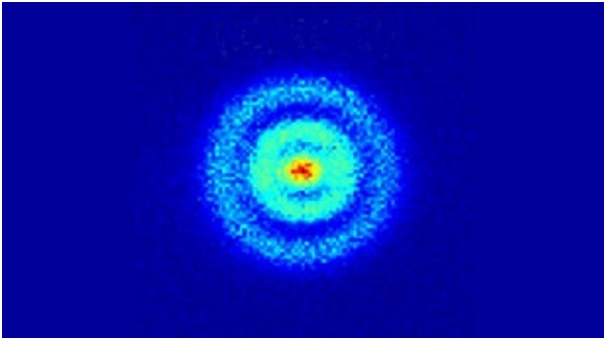

Non resta altro a questo punto che poter avere un quadro d’insieme sperimentale di tutto questo. La cosa migliore sarebbe poter disporre di un’immagine vera e propria di un atomo, sfruttando le potenzialità di un microscopio molto avanzato. Alludiamo a un microscopio elettronico? Eh, no. Elettroni contro elettroni non va bene, almeno se si vuole vedere molto vicino. Occorre un’apparecchiatura più specialistica, a maggior risoluzione. La prima foto storica ci fa saltare al 2012 ed è stata eseguita con un laser.

Qui sotto allego da National Geographic la foto in questione. Si tratta di un atomo d’itterbio ionizzato. Va detto però che quello che si vede non proviene direttamente dall’atomo. Si tratta infatti dell’ombra dell’atomo causata dal fascio laser. Questa ombra è però molto più significativa di tante immagini precedenti e anche successive. Infatti, molte di esse non sono proprio foto, quanto piuttosto elaborazioni grafiche di rilevazioni sperimentali condotte nello spazio atomico. Non è la stessa cosa, per quanto anch’esse siano indicative. Più sotto mostrerò un esempio.

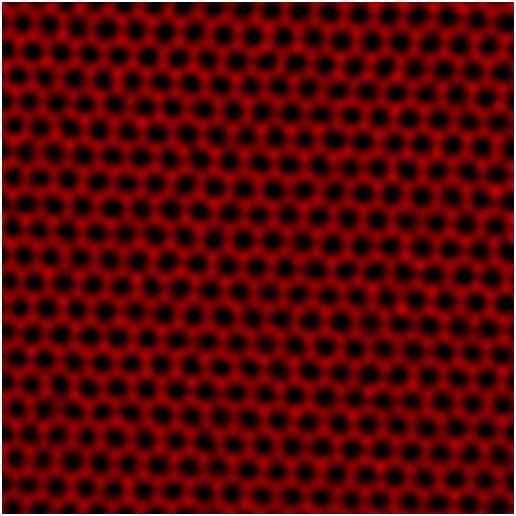

Qui appresso atomi di carbonio di un foglio di grafene, disposti secondo la loro caratteristica disposizione esagonale. Questa foto scattata col microscopio elettronico attesta le caratteristiche del carbonio, dipendenti dalla sua struttura elettronica. Tuttavia, la struttura stessa non si vede. Ad ogni modo, esistono molte fotografie di atomi rilevati a una certa distanza. In nessuna è possibile riscontrare la loro struttura interna. Ecco il grafene:

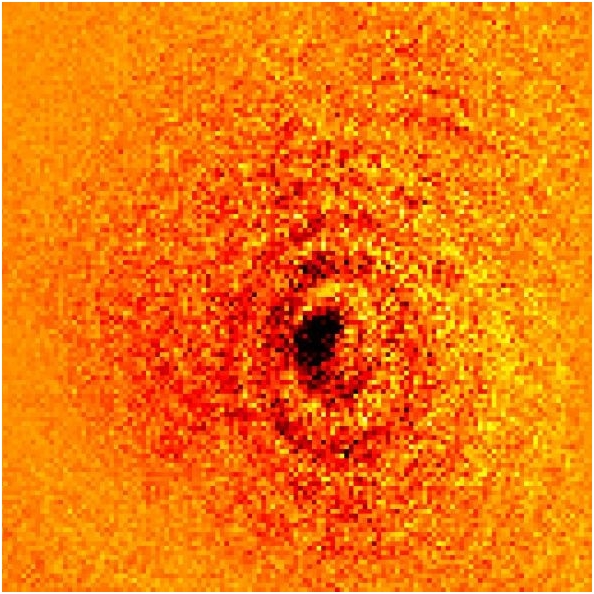

Questa sotto è l’immagine di un atomo d’idrogeno (il più semplice che esista). Va attentamante criticata, come illustrerò tra poche righe. Si scorge l’unico elettrone intorno al nucleo, visibile come tipica ‘nube’ ad anello. Per elementi chimici più complessi, cioè con più spazi orbitali, le nubi elettroniche possono assumere forme diverse.

Critica: l’immagine è stata ricavata nel 2013 con una tecnica laser quantistica. I media l’hanno presentata come ‘la prima vera foto di un atomo’, ma questi (tanto per cambiare) sono titoli davvero fuorvianti. Come sopra accennato, non si tratta infatti di una vera e propria fotografia. Siamo invece al cospetto di una ricostruzione grafica ‘mappata’ di una serie di rilevazioni dell’elettrone e del nucleo dell’idrogeno. In virtù della discussa funzione d’onda, l’elettrone non ha una posizione ben determinata nel suo spazio orbitale. L’immagine ricostruisce quindi la ‘nube elettronica’ in base a migliaia di rilevazioni dell’elettrone condotte su differenti atomi di idrogeno. Non facciamoci prendere per i fondelli dai divulgatori di serie C!

La parte gialla e rossa dove sta il nucleo è ingigantita dalle diverse rilevazioni (statistiche). Essa non rappresenta le dimensioni reali del nucleo che sono straordinariamante più piccole. Teniamo conto che se il nucleo avesse le dimensioni del bottone di una camicia, l’intero atomo con la relativa carica periferica, cioè l’elettrone, avrebbe una sezione all’incirca pari alla superficie di un campo di calcio! Gli elettroni si assestano insomma molto lontano dal nucleo. Come capì Rutherford, gli atomi sono quasi del tutto vuoti!

.

.

.